東南アジア学会の皆様

以下の通り、7月26日に阪大箕面キャンパスにて、「東南アジアと戦後80年」をテーマに、2つのプログラムを実施します。午前は対面のみ、午後(関西例会)はハイブリットで行います。皆様のご参加をお待ちしています。

菅原由美(東南アジア学会 教育・社会連携委員)

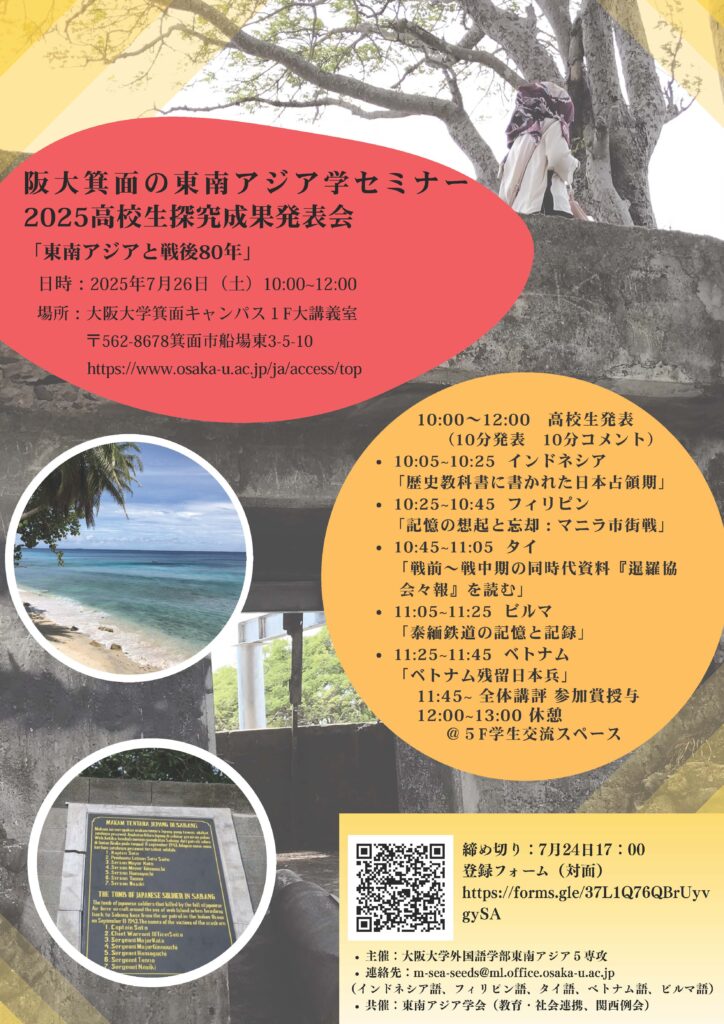

阪⼤箕⾯の東南アジア学セミナー2025高校生探究成果発表会

日時:2025年7月26日(土)10:00~12:00

場所:大阪大学箕面キャンパス1F大講義室 〒562-8678箕面市船場東3-5-10

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top

開催形態:対面のみ

10:00〜12:00 高校生発表(10分発表 10分コメント)

10:05~10:25 インドネシア 「歴史教科書に書かれた日本占領期」

10:25~10:45 フィリピン 「記憶の想起と忘却:マニラ市街戦」

10:45~11:05 タイ 「戦前〜戦中期の同時代資料『暹羅協会々報』を読む」

11:05~11:25 ビルマ「泰緬鉄道の記憶と記録」

11:25~11:45 ベトナム「ベトナム残留日本兵」

11:45~ 全体講評 参加賞授与

12:00~13:00 休憩 @5F学生交流スペース

応募締め切り 7月24日17:00

登録フォーム(対面)

https://forms.gle/37L1Q76QBrUyvgySA

参加条件:発表者関係者、高校生、高校教員、大学生、大学教員、その他教育関係者

連絡先 大阪大学東南アジア5専攻 m-sea-seeds[atmark]ml.office.osaka-u.ac.jp

共催: 東南アジア学会 教育・社会連携、関西例会

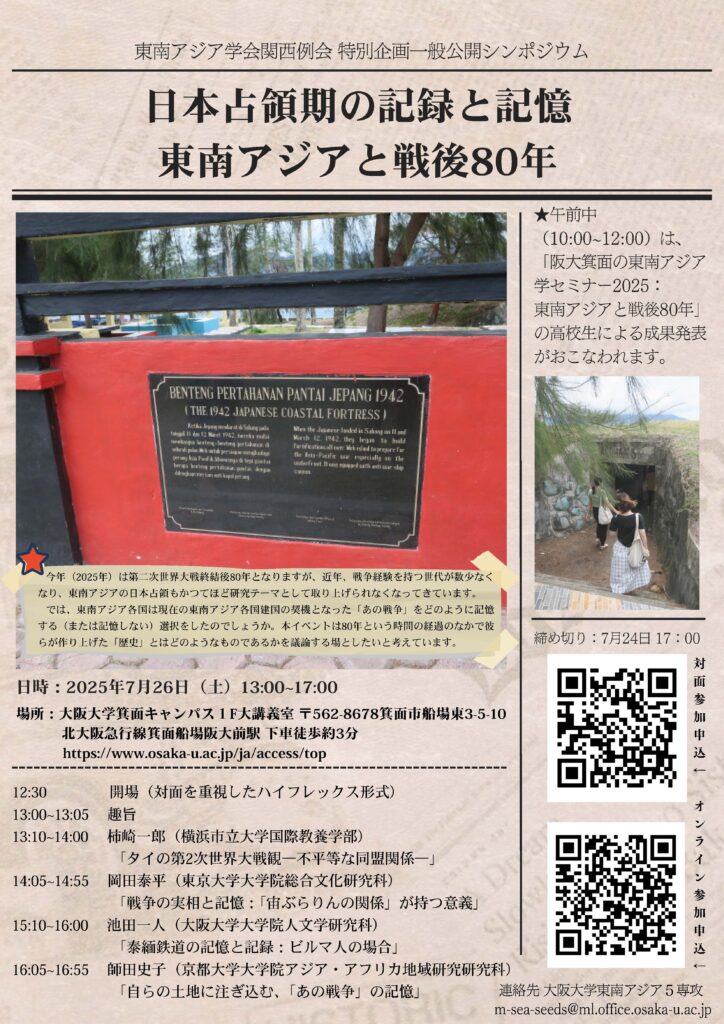

東南アジア学会関西例会特別企画 一般公開シンポジウム

「日本占領期の記録と記憶-東南アジアと戦後80年」

日時:2025年7月26日(土)13:00~17:00

場所:大阪大学箕面キャンパス1F大講義室 〒562-8678箕面市船場東3-5-10

北大阪急行線 箕面船場阪大前駅下車 徒歩 約3分

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top

開催形態:対面を重視したハイフレックス形式

趣旨:

今年(2025年)は第二次世界大戦終結後80年となりますが、近年、戦争経験を持つ世代が数少なくなり、東南アジアの日本占領もかつてほど研究テーマとして取り上げられなくなってきています。では、東南アジア各国は現在の東南アジア各国建国の契機となった「あの戦争」をどのように記憶する(または記憶しない)選択をしたのでしょうか。本イベントは80年という時間の経過のなかで彼らが作り上げた「歴史」とはどのようなものであるかを議論する場としたいと考えています。

スピーカー:

柿崎一郎(横浜市立大学国際教養学部)

岡田泰平(東京大学大学院総合文化研究科)

池田一人(大阪大学大学院人文学研究科)

師田史子(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)

12:30 開場

13:00~13:05 趣旨

13:10~14:00 柿崎一郎「タイの第2次世界大戦観―不平等な同盟関係」

14:05~14:55 岡田泰平「「戦争の実相と記憶:「宙ぶらりんの関係」が持つ意義」

15:10~16:00 池田一人「泰緬鉄道の記憶と記録―ビルマ人の場合」

16:05~16:55 師田史子「自らの土地に注ぎ込む、「あの戦争」の記憶」

★ 午前中(10:00~12:00)は、「阪⼤箕⾯の東南アジア学セミナー2025:東南アジアと戦後80年」の高校生による成果発表がおこなわれます。

応募締め切り 7月24日17:00

登録フォーム(対面)

https://forms.gle/XXaN5coJ5D5GAD1T6

登録フォーム(オンライン)

https://us02web.zoom.us/meeting/register/jPRaHTWxQGmGgFVvqJi-8Q

連絡先 大阪大学東南アジア5専攻 m-sea-seeds[atmark]ml.office.osaka-u.ac.jp

要旨:

柿崎一郎「タイの第2次世界大戦観―不平等な同盟関係―」

タイは開戦当初に日本軍と同盟を結んで枢軸国側に立つことを決意したが、枢軸国側の戦況悪化に伴い、日本との同盟を決意したピブーン首相も日本との距離を取り始める。他方で、タイ国内外で抗日を模索していたグループが連携し、連合国側と協力して抗日蜂起を模索した。この「自由タイ運動」の首謀者であった摂政プリーディーが、日本軍の降伏受諾後直ちに連合軍側への宣戦布告を無効とする「平和宣言」を発表し、「敗戦国」としての扱いを逃れようと画策した。このため、タイにおける第2次世界大戦観は「自由タイ運動」を重視したものであり、日本との同盟の歴史を「負の遺産」と見なすものである。これに対し、当時日本側との連絡役を担っていた職員が作成した同時代資料からは、タイと日本の関係が対等ではなかった点への不満や、自らが日本軍の「手先」と見なされることへの憂慮を読み取ることができ、日タイ同盟の実像の一端を垣間見ることができる。

岡田泰平「戦争の実相と記憶:「宙ぶらりんの関係」が持つ意義」

この発表では、まずはフィリピン戦における実相を論じ、その上で日比双方の「戦記もの」を読み解いていくことにより、戦争の実相がどのように日比の記憶の中に位置づけられていったのかを確認したい。時が経つにつれて、戦争の記憶は変質していく。1970年代、1980年代になると、すでに時間的にも地理的にも遠くなったフィリピン戦をどのように評価するのかという問題がある一方、フィリピンに慰霊に行く日本人が多くなる。そのような中で、新たな日比の関係が築かれていく。たしかに、フィリピン人の「厚意」(許し)と日本人の「お詫び」という好循環が生じてくるのだが、他方では、新たな日比間の関係を築けない事例も多かった。この発表では、幾つかの事例から、凄惨な経験から生じるものの帰結や同意に達しない関係、つまり「宙ぶらりんの関係」を紹介する。歴史教育の一環として、そしてまた地域研究にとって、そのような「宙ぶらりんな関係」が持つ意義を考えてみたい。

池田一人「泰緬鉄道の記憶と記録:ビルマ人の場合」

泰緬鉄道は、1943年10月に日本軍がタイ=ビルマ(ミャンマー)間に開通させた軍需物資の輸送鉄道だ。わずか1年4ヶ月の突貫工事で密林地帯を走る415キロを完工できたのは、62,000人の連合軍捕虜と20万を超えるとされる現地労務者の酷使と犠牲があったからであった。戦後、泰緬鉄道の建設が日本軍によるジュネーブ条約に反する戦争犯罪としてひろく世界に知られるようになったが、それは1957年のハリウッド映画「戦場にかける橋」の世界興行と、元捕虜による告発が数多くなされたことによる。日本側では反発とともに永瀬隆氏による贖罪活動が行われた。彼の活動は英蘭豪米の元捕虜との交流と和解の活動にもつながった。こうして「泰緬鉄道」は、日本と欧米において第二次世界大戦史の重要な記憶と記録として定着した。では、現地の人々にとって、それはどのような出来事として記憶され記録されているのだろうか。とくにビルマ人にとっての戦後(独立後)の「泰緬鉄道」を考えてみたい。

師田史子「自らの土地に注ぎ込む、「あの戦争」の記憶」

戦後80年を迎えた今も、山下財宝伝説はフィリピン社会に色あせることなく息づく。山下財宝とは、山下奉文大将率いる第十四方面軍がフィリピンに埋めたとされるアジア各国の金銀財宝のことを指す。人々の日常の語りや実践において財宝は、地中に埋もれた遺物として想像されると同時に、未来への可能性を託す地下資源としてもイメージされる。土地に堆積した過去は生活世界の折々に表面化し、財宝の潜在的存在を浮かび上がらせるとともに「あの戦争」や「あの時の日本人」の記憶を確かに呼び起こす。本発表では、こうして反復生成される山下財宝伝説を通じて、正史として記録に残ることのない、残渣としての戦争記憶をいかに人々が共同的・社会的に紡ぎ続けているのかを検討する。